口腔機能発達不全症になる原因

|

【目次】 ■口腔機能発達不全症 |

こんにちは!

ヨリタ歯科クリニック管理栄養士チームです!

11月に入り、朝と夜の冷え込みが増してきましたね。

冬用の布団やひざ掛けなどを使い始めた方も、多いのではないでしょうか。

寒くなると体調を崩しやすい方もいらっしゃると思います。

体調管理には十分に気を付けてくださいね!

また、新型コロナウイルスの心配もあるなかで、

インフルエンザの流行も心配になる季節になってきました。

ヨリタ歯科クリニックでは、希望するスタッフに

インフルエンザワクチンの予防接種を行いました。

院長ブログでは、予防接種の様子も掲載しておりますので、

興味がある方はぜひ読んで頂けると嬉しいです(笑)。

予防接種を受けることも、感染を防ぐ手段の一つであるとは思いますが、

手洗い・うがい・十分な睡眠を心掛け、十分な栄養を摂取することで

感染を防ぎましょう!

10月の2週目のブログでは

「口腔機能発達不全症とプレスマクラブ」について、お話させて頂きました。

今月のブログでは「口腔機能発達不全症になる原因」について

詳しくお伝えしていきますね!

口腔機能発達不全症

口腔機能発達不全症はその名の通り、“口腔機能”が“発達不全”の状態です。

口腔機能とは、

■食べる機能

■話す機能

■呼吸する機能

のことを指します。

この口腔機能が十分に発達していない、

あるいは正常に獲得できていない状態を

口腔機能発達不全症と呼びます。

つまり、お口の成長が上手くいっていない状態となるのです。

これらの原因として、主に

➀乳児の頃の飲み方が、まだ残っている状態(乳児嚥下の残存)

②口呼吸

③低舌位

が挙げられます。

➀乳児の頃の飲み方が、まだ残っている状態(乳児嚥下の残存)

月齢は成長しているのに、

乳児の頃の飲み込み方が、残っている状態を指します。

乳児の頃の飲み込み方といえば、

授乳を想像してみると良いと思います。

唇同士は、重なることがなく

舌を前後に動かすことで、

食べ物(母乳)をのどの奥に運んでいます。

乳幼児は本来であれば、離乳食を通じて、

徐々に乳児嚥下から、成熟型嚥下(成人嚥下)に移ります。

成熟型嚥下(成人嚥下)の場合、

食べ物が外にでないよう、唇同士を重ね

舌を上下に動かすことで

食べ物をのどの奥に運んでいます。

しかし、いくつかの原因によって、

この成長が妨げられることがあります。

原因としては、母乳やミルクを飲んでいる状態から

離乳食を与える時期への移行が

段階的ではないことが挙げられます。

つまり、お子さんのお口の成長に

見合っていない離乳食の与え方は、

お口の成長にとって良くないのです。

一つ一つ、ステップを踏んで離乳食を与えることが、

お口の成長に必要なのです。

②口呼吸

鼻呼吸ができず、口で呼吸をしている状態を指します。

きちんと鼻呼吸ができず、口呼吸をする習慣があると、

舌の位置が低位になる「低位舌」になりやすいのです。

先程、成熟型嚥下(成人嚥下)でも少し説明しましたが

食べ物などを飲み込む時には、舌の上下運動をして

舌を上顎につけたまま、舌をうねらせる(ローリングといいます)ことで

食べ物などを、のどの奥に送っています。

低舌位になると、飲み込む時に、舌をうまく使う事ができない状態、

つまり、“飲み込む機能”の発達に悪影響が及びます。

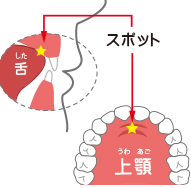

③低位舌

低位舌は、口呼吸の習慣と高い関連性があります。

舌の置くポジションはとても重要であり、

常に、「舌の本来あるべき正しい位置=スポット」に

舌の先を置き、舌全体が上顎についていることが、大切です。

(スポットについては10月の2週目のブログを参考にしてみてください。)

また、低位舌は歯並びや、あごの発育、

さらには発音にも悪い影響を及ぼします。

上記のように、主に3つの原因が、あごの成長を妨げてしまい、

歯並びまでも悪くなってしまうのです。

口腔機能発達不全症と、口腔習癖との関連性

突然ですが皆さん

『口腔習癖』とは一体何なのか、ご存じでしょうか?

口腔習癖とは、日常的な生活の中で無意識に行っている、

口腔に関した習慣行動のことを意味します。

つまり、“お口に関する無意識に行ってしまう癖”ということです。

口腔習癖には

■指しゃぶり

■弄唇癖(唇を咬んだり、吸ったりする癖)

■舌突出癖(舌を前に出す癖)

■口呼吸

■口唇の閉鎖不全(お口ポカン)

■低位舌

■構音障害(舌足らずの発音)

■態癖(猫背、頬杖、寝る姿勢など)

などが挙げられます。

これらの習慣的な行動により、歯並びだけでなく、

あごの骨の形態や、口腔機能にも悪影響を及ぼします。

そして、口腔機能発達不全症には

様々な病態(病気の状態)がみられますが、

これらは全てバラバラな病態ではなく、関連性があります。

今回は、口腔習癖が原因となって、

様々な口腔機能発達に影響を及ぼし、

口腔機能発達不全症が、引き起こされる例をご紹介します。

例えば、代表的な口腔習癖である指しゃぶりをすると…

【指しゃぶり】

↓

【歯並び・咬み合わせに異常が生じ、不正咬合(開咬)になる】

開咬により、食べ物を噛む機能に悪影響が出ます。

(※開咬とは、歯を咬み合わせた時に上と下の前歯の間にすき間ができてしまい、

食べ物が噛み切れない状態を指します。)

↓

【舌の突出がみられるようになる】

食べ物を飲み込む時に、歯のすき間から舌を前に出す動きがみられ、

これは異常嚥下となります。

また、舌の突出により、さらに開咬を強めてしまうという

悪循環にもなります。

↓

【口呼吸、口唇の閉鎖不全となる】

開咬では口唇は閉じにくくなり、常に口を開いている口唇閉鎖不全になります。

口唇閉鎖不全で、常に口を開いているため、口で呼吸をする「口呼吸」になります。

↓

【低位舌になる】

口呼吸の気道確保のため、下顎を下方に下げるので、

舌は前方位で低位になります。

↓

【構音に障害が出る】

低位舌や舌突出癖では、発音時に舌が出やすくなり、

舌足らずの発音となる、「構音障害」がみられ、

構音機能が低下してしまいます。

次々に起こる低位舌、口呼吸、舌突出癖の口腔習癖が悪循環を作り、

口腔機能発達不全の、悪いスパイラルを作り続けてしまうのです。

このように、指しゃぶりという口腔習癖ひとつをとっても、

様々な病態が引き起こされ、どんどん悪循環になってしまうのです。

口腔習癖は指しゃぶりや

舌突出癖、口呼吸、低位舌だけではありません。

態癖といわれる頬杖、猫背や

食事時・睡眠時の悪い姿勢なども、密に関連しています。

■お子さんに、頬杖や猫背の癖は、ありませんか?

■地面に足を付けず、ぶらぶらした状態で、食事をしていませんか?

■うつぶせ寝や横向き寝の姿勢で、寝ていませんか?

これらの癖によって、「正しい呼吸」が、できないようになってしまいます。

「正しい呼吸」とは、鼻呼吸のなかでも、横隔膜を動かした「腹式呼吸」です。

足底がしっかりと地面につく姿勢をとると、正しい呼吸を行いやすくなります。

普段から足底を地面にしっかりとつけて、腹式呼吸を行いましょう。

食べる姿勢が安定すれば、咀嚼運動がスムーズに行われ、

唾液の分泌が盛んになります。

唾液分泌により、味わいも深く、消化にも良い食事となります。

美味しいと感じられれば、体だけでなく、心の健康にもつながります。

また、うつぶせ寝や横向き寝では、顔が圧迫され、口唇の閉鎖が困難となり、

口呼吸が誘発されやすくなります。

さらに、胸部の圧迫によって浅い呼吸となってしまいます。

できるだけ、仰向けで寝るように心がけましょう。

最後に

いかかでしたでしょうか。

「口腔機能発達不全症になる原因」について

なんとなく、お分かり頂けたでしょうか。

様々な口腔習癖が原因で、悪循環が引き起こされ、口腔機能の発達が妨げられてしまいます。

小児期である15歳頃までに、正しい口腔機能を獲得しなければ、

65歳以降である高齢期に、口腔機能の低下で悩む前に、

成人期に口腔機能を発揮することが、難しくなります。

小児期に口腔機能を獲得することは、生涯の健康寿命にも大いに関係するので、

現時点でしっかりと対策を行い、口腔機能を発達させることが、とても大切です。

一度、お子さんを観察してみてください。

もしかすると、「うちの子に当てはまる!」という方もいらっしゃるかもしれません。

「子どものお口の成長や癖で気になることがある…」と思われた方は、

ぜひヨリタ歯科クリニックで、相談してみてください。

次回のブログでは、

ヨリタ歯科クリニックの管理栄養士が考案した、

季節の食材を使ったメニューを掲載させて頂きます!

次回の更新も楽しみにしていてくださいね!

参考文献:子どもの咬合を考える会 不正咬合を予防する子育て10ヶ条

~新生児期・乳幼児期編~

:歯科衛生士 June 2019 ;43:20‐33

:口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方 (令和2年3月 日本歯科医学会)

<ヨリタ歯科クリニック 管理栄養士チーム>

初回予約はこちら

初回予約はこちら

採用情報

採用情報